相關知識

古老的唐卡藝術:西藏的神聖傳統 唐卡藝術代表佛教最古老、最迷人的藝術傳統之一。幾個世紀以來,這些精心製作的宗教繪畫裝飾著喜馬拉雅地區各地的寺廟牆壁和個人神龕。唐卡繪畫起源於公元7世紀,是精神工具、冥想輔助工具和佛教教義的載體。 “唐卡”一詞源自於藏語,意為“記錄的信息”或“書面記錄”,突顯了其作為神聖智慧視覺記錄的用途。 每幅唐卡都如同通往更高意識境界的門戶,引領觀者沉思深邃的精神真理。這些神聖的藝術作品超越了單純的美感欣賞,成為精神修行和啟蒙的工具。如今,隨著佛教哲學持續在世界各地的修行者中引起共鳴,唐卡藝術因其精神意義和非凡的工藝而獲得了國際認可。 唐卡畫作的歷史演變 唐卡畫作興起於西藏王朝時期,當時藏王松贊乾布將佛教傳入西藏。早期的唐卡受到尼泊爾和印度藝術風格的影響,逐漸形成了獨特的藏式風格。 13世紀,中國藝術元素開始融入唐卡繪畫,形成了獨特的美學融合,並不斷演變。 縱觀歷史,唐卡藝術家在嚴格的圖像學指導下創作,同時發展出地域風格。門日派、噶瑪嘎日派和新門日派各自貢獻了獨特的風格元素,豐富了唐卡傳統。儘管經歷了20世紀的政治動盪和藏人流散,唐卡繪畫依然展現出非凡的韌性,在適應新環境的同時,保留了其精神精髓。 唐卡藝術的神聖創作過程 創作一幅傳統的唐卡需要一系列細緻的工序,每個步驟都蘊含著精神意義。創作過程不僅是技術層面的,更是藝術家冥想和虔誠修行的一種形式。傳統的技法透過一代又一代的藝術大師傳承下來,他們將知識傳授給勤奮的學生,確保了這種神聖藝術形式的延續。 「唐卡藝術家不僅僅是繪畫——他們從事精神修行,將畫布轉化為覺悟者的居所。」——傳統藏語 材料和準備 唐卡的創作始於精心準備一塊畫布。畫布傳統上是用棉布蘸上白堊粉和獸皮膠混合物製成的。這種混合物被稱為“ka-rag”,它能使畫布表面光滑有彈性,非常適合後續的精細繪製。畫布被繃在木製畫框上,方便藝術家精準地進行創作。 藝術家使用源自礦物、植物甚至寶石的天然顏料。孔雀石呈現鮮豔的綠色,青金石呈現深邃的藍色,硃砂則呈現鮮豔的紅色。黃金通常以金箔或金粉的形式呈現,照亮神聖的人物,象徵開悟智慧的光輝。準備這些材料不僅需要專業知識,還需要儀式上的淨化和祝福。 唐卡藝術中的肖像畫與象徵意義 唐卡繪畫遵循嚴格的圖像計量原則,這些原則決定了所描繪神祇的比例、姿態和屬性。這些原則並非隨意的美感選擇,而是對精神概念的精確視覺表達。唐卡中的每個元素——從中心神靈到最細微的景物細節——都承載著特定的象徵意義,傳達佛教哲學的某些面向。 常見神祇及其意義 唐卡藝術描繪了眾多覺悟者,每位覺悟者都體現了覺醒意識的特定層面。其中最常見的描繪對象包括: 釋迦牟尼佛:歷史上的佛陀,常以冥想的姿勢和觸摸地球的手勢被描繪 觀世音菩薩(Chenrezig):慈悲的菩薩,有時有多個手臂,象徵無限的幫助眾生的能力 度母:象徵慈悲的女性菩薩,以多種形式出現,包括綠度母(守護眾生免於危險)和白度母(長壽) 文殊菩薩:超越智慧的化身,通常手持火焰劍,斬斷無知 這些佛像的姿勢、手勢(手印)和持持的法器傳達特定的教導。例如,觀世音菩薩的四臂可能握著一串水晶念珠(象徵祈禱的力量)、一朵蓮花(象徵靈性昇華)、一個水瓶(象徵淨化),以及雙手合十(象徵虔誠)。 現代詮釋與改編 唐卡繪畫植根於傳統,當代藝術家則不斷探索這古老藝術形式的新表達方式。現代唐卡藝術家常將傳統技法與創新手法結合,創作出既尊重神聖原則,又能體現當代情感的作品。這種演變展現了傳統的生命力,使其能夠跨越時代和文化的界限,並保持其與時俱進的活力。 珠寶和個人裝飾中的唐卡藝術 將唐卡圖像轉化為可穿戴藝術,是這項傳統最易於理解的現代表達方式之一。精美細緻的唐卡吊墜和項鍊,讓修行者將神聖的圖像珍藏於心,時刻提醒著自身的精神原則和願望。創作這些微型傑作需要非凡的技藝,因為藝術家必須在更小的尺度上捕捉傳統圖像的精髓。 手繪唐卡吊墜通常描繪受人喜愛的神祇,例如綠度母、藥師佛或觀世音菩薩。每一件作品都與大型唐卡一樣,對細節和圖像的精準刻畫都一絲不苟,通常會融入貴金屬和寶石,以提升美感並賦予其像徵意義。佩戴時,這些吊墜不僅作為裝飾品,更可作為便攜式神龕,將佩戴者與神聖的能量連接起來。 神 象徵意義...

虛空藏菩薩的角色是圍繞著智慧寶藏和滿足願望的力量,具有深遠而廣泛的世俗和出世間利益: 增加智慧: 最根本的作用。誠心祈求虛空藏菩薩開啟智慧,加深理解,增強記憶力,提升辯才。其加持力極大,尤其對學經、誦經、深化佛法有莫大幫助。是學者、修行者、考生等特別的本尊。 證悟空性:幫助修行者修持根本般若智慧,證悟空性的實相。 提高記憶力和整體記憶力: 特別加持念經能力強,能念經不忘 滿足一切美好願望: 它以其不可思議的福慧寶藏,滿足一切眾生的願望,無論是世俗財富的增加、事業的成功、婚姻的和諧、健康長壽、祈求家庭的富裕,還是在世間精進修行、證得菩提,只要所求之事合乎佛法,依法行善,便能得到加持和幫助。 增加福氣和財富: 布施清淨無染的財富(包括法財和世間的財富),可以幫助修行者脫貧致富,使修行者修福慧、布施更加安詳自在,是福慧雙修的象徵。 保育從業人員: 守護虔誠的佛弟子,消除修行上的障礙,包括智慧的障礙(如無明、忘記等)、破戒的業障(如懺悔等)、惡鬼、惡夢、鬼怪的障礙。 消除罪惡: 修持虛空藏菩薩法門,能有效懺悔消除罪孽,特別是破戒、盜三寶等重罪(如著名的虛空藏菩薩懺悔法門),消除業障,淨化身心。 增長菩提心及善根: 幫助修行者增強菩提心,增長慈悲、喜捨等一切善根功德。 釋迦牟尼佛的吊燈展示: 📖 摘要 虛空藏菩薩是佛教中一座大智慧、無盡功德的寶庫,是滿足眾生善願、增加福慧記憶、懺悔消罪的特殊守護神。他像徵法性虛空中所蘊含的圓滿潛能──智慧如劍,斬斷無明;福慧如珠,滿足一切願望。不但可以獲得非凡的記憶力、辯才無礙、學業進步、智慧加持消除無明,還能得到事業順利、財富豐裕、健康長壽、願望達成等世間福報的加持,並能深刻懺悔、淨除業障、增強心智,為圓滿菩提積累深厚的資源。 廣大虛空本為本源寶心,智慧寶藏遍法界,願此無盡虛空寶藏,開啟你內在的智慧光明,滿足自他一切善願,照亮圓滿菩提道🌈。 釋迦牟尼佛的吊燈展示:

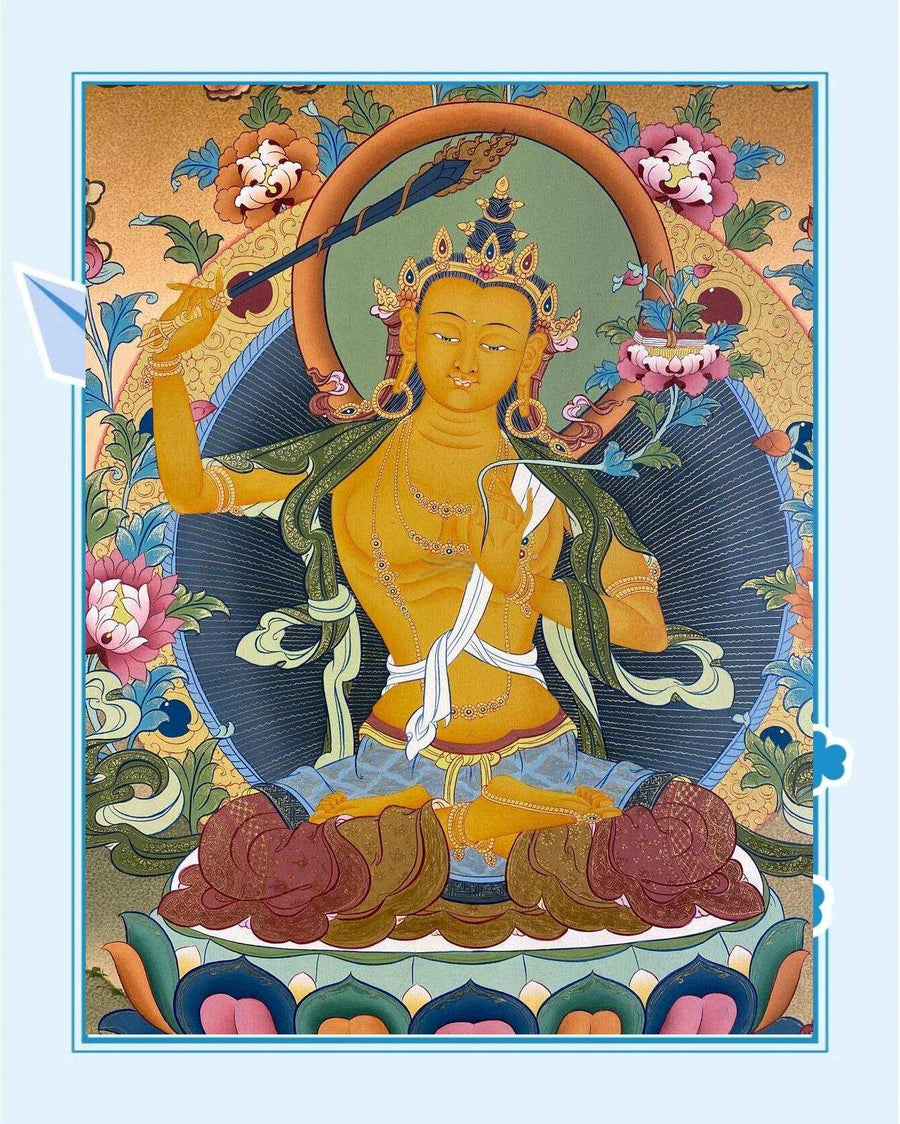

空性菩薩(梵語:आक LGBT शगगभ [Ā k ā ś agarbha],藏語:ནམ་མཁའ་སྙང་པ།)是佛教象徵中的大菩薩。他被視為三世諸佛的首要護法,也是智慧的究竟持有者和寶藏。他像徵宇宙空性智慧中所蘊含的無盡功德寶藏──智慧、慈悲、記憶、功德、方便、辯才、財富等等。 以下是他的象徵意義的詳細解釋:智慧與記憶的集合: 智慧象徵:其智慧如虛空般無邊,能孕育一切善法、知識、意識,為一切智慧之源。尤象徵「大願大喜」的智慧與力量。 所有法律的總體原則: 圖爾尼王。金剛乘菩薩象徵著對無量法的精進持守和對無量法的善巧調整。他能夠記憶和理解一切現象。 持股符號: 右手持智慧寶劍:顯露寶劍鋒芒,象徵般若波羅蜜多智慧,能斷除一切無明煩惱、無明根源。 左手執如意寶/摩尼寶:此大如意寶象徵一切慈悲、功德、財富、智慧的精髓,以及滿足眾生美好願望的力量。此寶能化為虛空寶物,滿足眾生(包括物質和精神)的需求。這與祂作為財神的屬性息息相關。 或手持經書、蓮花:象徵深奧清淨的法藏,或代表從空性生起的菩提心。 空藏菩薩唐卡吊飾展示: 功德財富寶藏: 雖然他更注重智慧寶藏,但他也被稱為秘密財神或出世間財神(非世間財神)。他能傳授「法寶」(佛教的智慧財富),也能賜予豐沛的世間財富作為資源,幫助眾生修行和布施。這些財富是基於智慧和功德。 增長功德智慧,滿足善願: 虛空藏菩薩是滿足眾生一切美好願望(如求智慧、健康、財富、姻緣、子嗣等)的重要依止,其寶藏能增加世間及世間的功德智慧資源。 體色及姿勢: 通常以菩薩形像出現,或清靜慈悲,或內斂莊嚴,形象莊嚴非凡。 常見身色:藍灰色或白色。藍色象徵法性空性,白色象徵清淨、純淨。 頭戴寶冠,身戴花環,象徵佛陀的至高無上、莊嚴功德。 空藏菩薩唐卡吊飾展示:

文殊菩薩(梵語:Mañjuśrī,意為「妙吉祥」)是大乘佛教中像徵無上智慧的核心菩薩,被尊為「諸佛之師」、「七佛之母」。他的智慧深邃博大,如同般若波羅蜜多 ... 1.核心像徵(佛教智慧的體現) 🗡️智慧劍 右手所持之劍:金剛般若劍,劍尖纏繞著智慧火焰,可斷除眾生煩惱、無明、執著,直斬無明根。 象徵:智慧如同利刃,斬斷一切虛妄(《維摩詘經》中文殊菩薩以「寂靜無聲」打破了言語的玩笑)。 📖 般若經 左手捧著一朵藍色蓮花,手持梵盒/經文(多為《大般若經》或《心經》),象徵佛陀的智慧如蓮花般清淨無染。 象徵:智慧不是知識的積累,而是對現實洞察的本質。 🦁 藍獅山 獅子是百獸之王,它的吼叫聲震動世界,它的智慧如同獅吼,喚醒迷失的生靈,震懾惡魔。 藍色象徵如虛空般無邊無際的智慧。 👑 五瓣冠 頭頂的五個結(或稱五瓣冠)象徵五方佛的智慧(大鏡智慧、平等智慧、妙觀智慧、圓滿智慧、法身智慧),概括了一切佛圓滿的智慧。 🌿 男孩的臉 臉部呈現出十六歲男孩的形象,象徵純潔的智慧和永恆的新鮮(超越時間的衰老)。 文殊菩薩唐卡吊墜展示: 2. 根本作用:智慧法化 展現般若智慧 引導眾生證得空性的智慧,破除“我執”與“法執”,直接證得一切法的真諦。 有助於學習、口才和記憶 他被譽為“助學菩薩”,學生和學者經常祈求他的祝福: ✓ 提升記憶力與理解力✓ 激發口才和智慧...

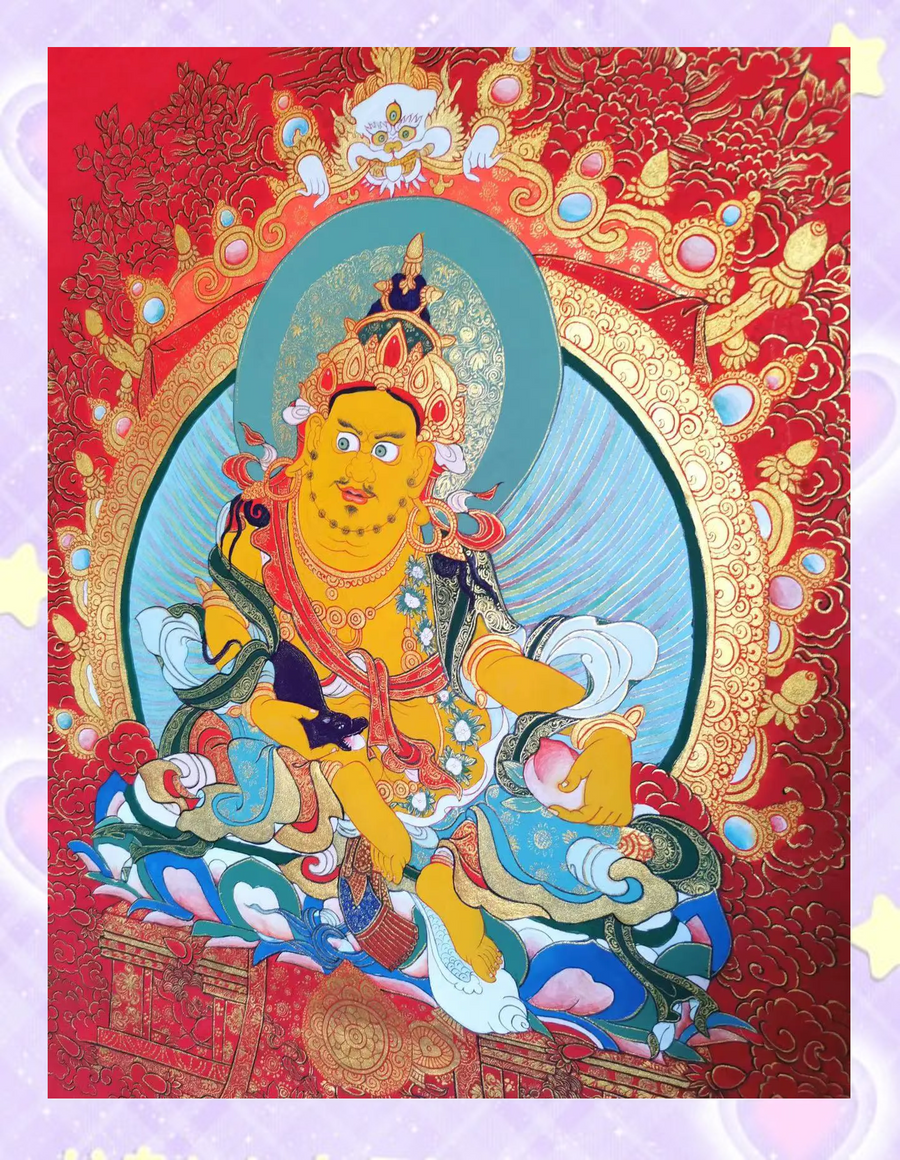

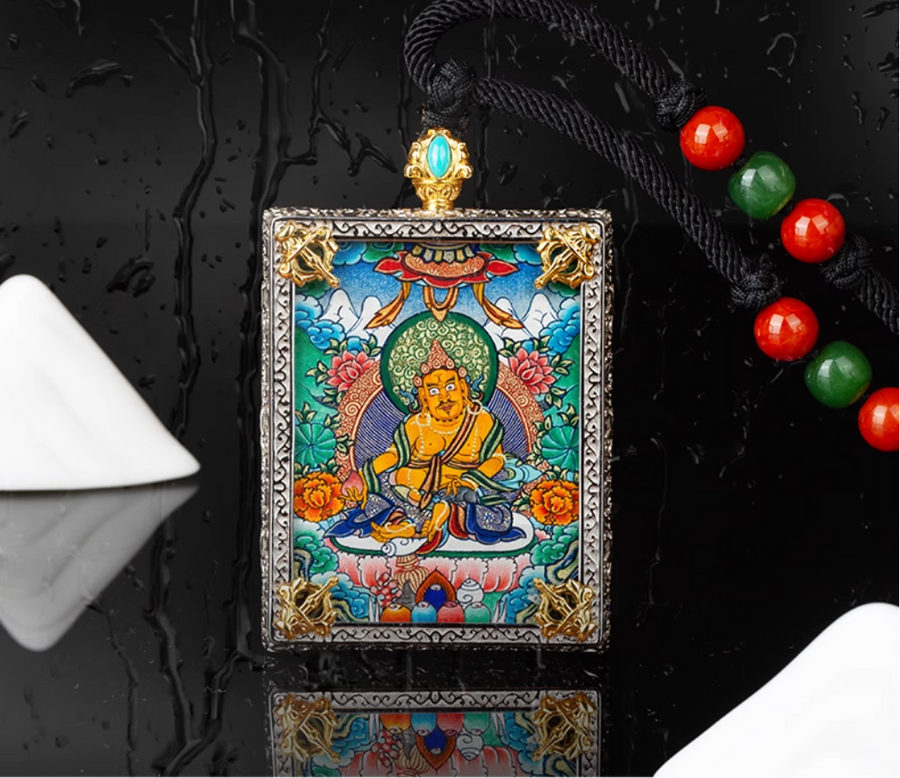

黃財神的角色主要圍繞著“財”,但又具有深刻的世俗和宗教意義: 增加財富: 最直接的效果。祈求信眾物質財富增長,生意興隆,財源廣進,經濟狀況改善,消除生活中的物質困難。招來定期財和不定期財。 累積功德: 財富是功德的體現,供奉黃財神可以累積功德,增強自身乃至家族的財運。 保護財富: 保護現有財富免遭盜竊、遺失或浪費;防止財務損失。 協助業務: 財運與一個人的事業息息相關,黃財神可以幫助一個人的事業發展順利,獲得權貴的幫助,化解事業上的阻礙,實現目標。 實現美好願望: 以其非凡的願力,幫助信徒實現合理、有益的願望(不限於財富)。 滋養實用資源: 在密宗修行中,這是最重要的深意。黃財神不教人貪財。賜予財富的根本目的是為修行者提供充足的物質保障(衣、食、住、行、醫藥、生活用品),使他們能夠安心修行、持續修行(布施、持戒、聞思等)。財富是修行的工具和輔助,有助於破除貪心,培養布施之心。 保護佛教修行者:; 作為守護神,他守護著虔誠的修行者,保護他們的修行環境,並使他們免受貧窮和外魔的侵害。 黃色財神唐卡項鍊展示: 📿 重要提示 不「不勞而獲」:供奉黃財神並非指躺著就能致富,而是強調要戒除貪欲,努力致富,依法求財(不違背因果規律),並將財富用於慈善、造福社會,才能真正得到守護,財富才能穩定長久。俗話說,「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」。 勿貪:如果貪心不足,心存不善,追求財富,往往適得其反。供奉黃財神的真正意義在於轉變心態,培養富足、慷慨、利他的心。 黃色財神唐卡項鍊展示: 📖 摘要 黃財神是藏傳佛教中一位特殊的神祇,集財富、豐足、力量、智慧、布施、守護於一身。他像徵著取之不盡、用之不竭的正財資源和圓滿的祝福智慧。他不僅能幫助人們獲得物質財富的增長與穩定、事業的成功、生活的富足,還能滋養修行資源,積累功德,消除吝嗇,培養布施之心,並獲得財富帶來的心靈安寧與富足,最終引領修行者走向更深層次的證悟。 世間珍寶終將消散,唯有功德才能長存,這才是所有信仰的根本意義──物質財富並非終點,而是通往精神圓滿的途徑。願這古老的智慧,如同吐寶黃鼠狼口中的寶藏,滋養你的旅程🌈。 黃財神唐卡項鍊展示:

黃財神(藏語:ནོར་ལྷ་གསེར་པོ།;Norlha gser po;梵語:Jambhala(Jambala))是藏傳佛教中最重要的財神之一。他是五大財神(黃財神、白財神、紅財神、綠財神、黑財神)之首,統領其他四大財神。他不僅是財富的象徵,也代表著富足、祝福、智慧和慷慨的精神。 以下是他的象徵意義的詳細解釋:財富和富足: 最核心的象徵。黃財神與物質和精神財富的增長、事業的成功、生活的富足有直接的關係。 黃色代表:其金色身軀象徵大地、黃金與豐收,也代表中央方位與土元素,有滋養萬物、穩定財富之意。 持有物品象徵: 右手持摩尼珠(如意寶珠):象徵無上智慧、無盡財富、心想事成。此珠能給予修行者一切所需緣分。 左手執鼠:這是黃財神最具代表性的特徵。鼠從口中吐出各種珍寶(例如珍珠、瑪瑙、寶石和財富),象徵一切所需的財富和享受都能自然而然地獲得,源源不絕。左手執鼠:瑪哈嘎拉度母(財富之母)或寶瓶:進一步強化了其財富來源的特性。度母/寶瓶也像徵無盡的寶藏。 權力與威嚴: 通常以憤怒的形像出現,象徵守護神的無畏力量。坐騎:白青鬃獅:獅子為百獸之王,象徵威嚴、力量,以及降伏一切障礙。頭戴五佛寶冠:象徵五方佛的智慧。藍色頭髮:象徵身上具有佛的法身(空性智慧)。他雖然是財神,但本質上是諸佛菩薩的化身,他布施財富的根本目的是為了利益眾生,累積功德,最終獲得解脫。 慷慨和慈善: 黃財神本身象徵著摒棄吝嗇、慷慨布施的精神。供奉黃財神鼓勵修行者將財富作為幫助他人的工具,而不是貪婪地囤積。吐寶鼠吐寶,也像徵布施。 護法除障: 身為守護神,他可以幫助消除貧窮(物質和精神上的),破除吝嗇的習慣,並保護修行者在獲取和使用財富的過程中免受邪靈和外人的干擾和傷害。 黃財神唐卡項鍊展示:

眾多學者從各自的角度探討了唐卡的產生,但始終未能準確解決唐卡的起源問題,至今尚無較為一致的說法。有人認為,唐卡從裱框方式上與內地書畫的捲軸畫有著密切的聯繫;有人認為它是在印度、尼泊爾早期朝聖者攜帶的捲軸畫的基礎上發展而來的;甚至有人認為,早期佛教藝術傳入西藏時,藏族人民主要過著游牧生活,為了更好地解決祭祀場所與宗教信仰之間的矛盾,出現了便於製造捲軸。總之,由於自然和歷史的原因,唐卡的起源已從無從考證。據說,西藏唐卡繪畫藝術早在藏王松贊乾佈時期(公元7世紀)就起源於西藏各地。根據五世達賴喇嘛所著《大昭寺記》記載,藏王松贊乾布蒙神啟示,用自己的鼻血繪製了一幅白蘭像,這就是傳說中的第一幅唐卡,據說這幅唐卡是果珠西活佛用來遮蓋白蘭像的。 國內不少學者認為,早在一千多年前的吐蕃時期,西藏已有唐卡繪畫形式。但五世達賴喇嘛是17世紀的人,距離松贊乾布時代相距甚遠,因此對五世達賴喇嘛的記述僅基於傳說,缺乏準確的實物和文獻記載。作為科學研究,這些傳說恐怕不夠充分。但就繪畫藝術而言,最早可以追溯到新石器時代的岩畫。吐蕃王朝時期,繪畫已經發展到一定的程度。由於歷史條件和材料的限制,傳說中的吐蕃時期的唐卡如今已很難見到。但從拉薩的布達拉宮、大昭寺、小昭寺等許多早期寺廟的壁畫中,可以證實當時西藏的繪畫藝術已經達到了一定的水準。由此可以推斷,唐卡是一種在壁畫基礎上發展起來或與壁畫密切相關的繪畫形式,最晚出現於7世紀中葉之前。早期唐卡因朗達瑪滅佛而失傳,現存唐卡除少數割據時期和薩迦王朝時期的作品外,多為15世紀以後的作品。 現存最早的唐卡作品是11世紀名僧阿底峽尊者(ཨ་ཏི་ཤ)圓寂前,尼泊爾畫家應其弟子格西那措之請繪製的《斜首阿底峽尊者》(ཨ་ཏི་ཤ)。唐卡背面有那措親筆撰寫的30句讚頌阿底峽尊者的偈語。此唐卡至今仍作為熱振寺的鎮寺之寶珍藏於寺內。熱振寺還藏有一幅噶當派創始人仲傑瓦瓊奈時期的唐卡,據說具有防火性能。唐卡描繪的是四臂觀世音菩薩,周圍環繞著八位侍從。畫風吸收了尼泊爾繪畫的精髓。這是11至13世紀唐卡流行的風格,也是西藏繪畫藝術廣泛普及的時期。 唐卡的內容極為廣泛,有反映藏傳佛教和各類神的宗教唐卡;有反映自然科學成就的藏醫、藏藥、天文、曆法唐卡;有記錄歷史事件的歷史唐卡;還有記錄人物的傳記唐卡。這些唐卡上描繪的歷史事件、人物傳記、宗教教義、西藏風俗、民間傳說、神話、吉祥圖案等,涉及政治、經濟、歷史、宗教、文學藝術、建築、社會生活等各個層面,堪稱一部圖像的百科全書。這些精美的藝術作品,是藏族文明的史詩。

藏族唐卡藝術是在佛教傳入西藏後興起的。隨著佛教在青藏高原的傳播以及與外來文化藝術的融合,它不斷被注入新鮮的血液,在繼承和發展原有藝術特色的基礎上,大膽吸收了印度、尼泊爾、中原地區以及其他少數民族的藝術精髓,成為藏族藝術中獨具特色的一個藝術門類。隨著時間的推移,各種繪畫風格相繼出現,使藏族繪畫藝術日益完善和成熟。在各種繪畫藝術風格中,有的以創始人命名,有的以地域命名,包括尼泊爾派、齊烏崗巴派、門唐派、欽澤派、卡奇派等。這些不同繪畫藝術風格的形成,促進了藏傳佛教繪畫藝術的蓬勃發展,形成了百家爭鳴、百家爭鳴的繁榮景象。 尼泊爾畫派:此畫派形成於吐蕃王朝時期,盛行於11至13世紀。松贊乾佈時期,一些優秀的尼泊爾藝術家隨尼泊爾公主進藏,將尼泊爾藝術風格融入西藏藝術,形成了尼泊爾畫派的唐卡和壁畫。雖然我們至今未見過吐蕃時期遺留下來的唐卡實物和殘片,但從大昭寺的吐蕃壁畫和青海吐蕃墓葬壁畫可以看出,這一時期的藏族繪畫風格帶有濃鬱的尼泊爾和中原風格。吐蕃腹地的繪畫藝術以印度-尼泊爾風格為主,而敦煌及藏東地區由於地域接近和文化融合,不可避免地受到漢族地區的影響較大。整體而言,這時期的繪畫風格帶有明顯的外在影響。從題材的表現形式和構思上,可以看出吐蕃時期的繪畫追求寫實、逼真。繪畫表現手法已呈現出一定的寫實風格。繪畫線條流暢,構圖形式自由,以暖色調為主。畫面中央的主尊佔據十分突出的位置,守護神像則以整齊的小方格排列在周圍。造像造型較為簡潔,形體僵硬,衣著稀薄,紋飾具有較強的厚重感。 齊烏崗巴畫派:此畫派主要流行於13世紀的衛藏地區,由亞多齊烏崗巴活佛創立。亞多齊烏崗巴活佛是西藏歷史上最著名的畫家之一。他自幼酷愛繪畫,遊歷各地,無所畏懼。他學習借鑒當時西藏各地流行的尼泊爾繪畫風格,並汲取民間藝術的營養,最終創立了獨具特色的齊烏崗巴畫派。該畫派的特點是繼承了吐蕃時期和分治時期繪畫的某些特點,又融入了民族藝術的表現手法,從而強烈地體現了藏族人民固有的審美意識。它在描繪靜止和憤怒的神像的體態線條、面容造型、面部表情等方面都有所改進。設色厚重艷麗,整體色彩感覺溫潤華麗,注重明暗變化,注重對比色的運用,用筆細膩。各類神的姿態更趨於流暢,表情更趨於威嚴,服飾裝飾也更加豐富多元。 勉塘畫派:該畫派是15世紀以來西藏最具影響力的繪畫流派,創始人為畫家勉拉東珠。他出生於洛札縣勉塘地區,自幼聰慧,對繪畫有著濃厚的興趣。後來,他在薩迦地區結識了畫家多巴扎西傑波,並向其學習繪畫,成為當時最精通繪畫的畫家之一。 冕拉東珠不僅繪畫技藝精湛,在藝術理論方面也成就卓著。他的代表作《如意寶藏:造像測量》詳細論述了繪畫雕塑中造像的測量,指出了一些書籍中關於造像測量的誤差及其造成的後果,並闡述了藏族繪畫的實踐方法。他也博採眾長,創立了「冕堂欽墨」畫派(舊冕堂畫派)。該畫派造像作法嚴謹,與傳統的塊面表現相比,尤其註重線條的運用,線條工整流暢,設色明快明亮,變化豐富。舊冕堂畫派的風格繼承了印度-尼泊爾畫派的風格,但在背景的處理上加入了具有地方特色的山水花卉圖案,線條對稱精準,淡彩以金線勾勒,絢麗多彩。 這一畫派人才輩出,技藝高超。三世達賴索南嘉措時期(16世紀中葉)的著名畫家陳嘎瓦班丹洛珠桑布活佛,五世達賴阿旺洛桑嘉措時期(17世紀中葉)的著名畫家洛扎丹津諾布、那澤達隆百貢等都是造詣頗深的大師。其中尤以十世噶瑪巴確英多傑和與他同時代的確英嘉措活佛最為傑出。十世噶瑪巴確英多傑(1604—1674)8歲便能畫出精美的佛像,並精通雕塑、刺繡等技法,被譽為神童。他早年嚴守門拉頓珠的風格,中期風格轉變,自創卡奇派新風格。他理論造詣深厚,是當時雕像測量和雕塑材料的權威。 畫家曲英嘉措活躍於明代泰昌元年至清代康熙四年(1620—1665年),他繼承舊門堂派的精髓,吸收漢畫元素,自成一派,創立了“新門堂派”,為該派的發展做出了重要貢獻。他曾為四世班禪洛桑確吉堅贊工作,後來又前往拉薩擔任五世達賴喇嘛的畫家。他的畫作至今仍保存在扎什倫布寺和布達拉宮。曲英嘉措建構了現代門堂派的基本格局,並與格魯派建立了聯繫,並在政治、宗教、經濟等方面獲得了強有力的支持,為該派的發展壯大做出了不朽的貢獻。 17世紀末至18世紀初,門唐畫派進入鼎盛時期,優秀畫家層出不窮。布達拉宮、羅布林卡以及拉薩哲蚌寺、沙拉寺、甘丹寺三大寺現存的壁畫、唐卡,多出自門唐畫派畫家之手。藏族繪畫發展到新門唐畫派,走向成熟和繁榮。經過幾個世紀的實踐,歷代藏族畫家將早期流行的印度-尼泊爾風格與元代以後漢代、明清時期的藝術元素相融合,逐漸形成了藏族獨特的宗教繪畫風格。門唐畫派可以說是這風格集大成的。與帶有濃鬱印度尼泊爾風格的「欽澤派」和明顯受漢畫影響的「嘎其派」相比,門堂派的繪畫呈現出更純粹的鄉土風格和更明顯的靈動感,民族特色也更強。 17世紀以後出現的黑唐、金唐、紅唐,尤其能體現出該派線條的無窮魅力。 欽澤畫派:西藏三大著名畫派之一,因其創始人貢嘎崗都欽澤欽莫而得名。欽澤畫派形成於15世紀中葉以後,主要流行於阿里、山南地區。欽澤欽莫自幼愛好美術,幼年時能精準描繪山川河流、日月飛禽走獸等。成年後,他迷上佛教繪畫,拜師學藝,形成了自己的風格。他的藝術風格直接繼承了14世紀阿里地區流行的繪畫風格,並有所創新。欽澤畫派和門塘畫派的出現,結束了14世紀至15世紀上半葉衛藏地區流行的印度-尼泊爾畫風,為中世紀晚期藏族本土繪畫風格的形成和發展做出了重要貢獻。畫界把這兩派統稱為「兩晉畫派」。 欽澤畫派在構圖上保持了印度-尼泊爾繪畫傳統的特點,主像體型較大,焦點突出,周圍小像排列有序。但在山水錶現上,開始融入漢畫的表現程序,逐漸形成藏式繪畫語言體系。相傳山南多吉丹寺的壁畫即為欽澤欽默所繪。畫壇歷來有“一文一武”之說,綿派偏“文”,欽派偏“武”。相較而言,欽澤畫派較擅長描繪憤怒的神祇,其面容威嚴雄壯,人物豐滿圓潤,形象沉穩,常有舞姿,動中有靜,剛柔相濟,具有陽剛之美;設色沉穩飽滿,善於運用對比色,色彩濃烈跳躍,配色細膩精巧,裝飾氣息濃鬱。欽澤派也擅長繪製曼陀羅,風格獨特,描繪細膩,圖案繁密華麗,令人嘆為觀止。欽澤派似乎與中世紀後藏頗受歡迎的密宗藝術有著密切的關聯。 欽澤派繪畫在構圖上保留了尼泊爾繪畫中較大主尊的特點,但在山水錶現上開始吸收漢地畫風,尤其擅長表現充滿陽剛之美的忿怒像,曼陀羅畫亦十分精妙。 噶瑪卡赤畫派:此畫派是藏族唐卡三大流派之一(綿唐派、欽澤派、噶瑪卡赤派),流行於以四川甘孜德格和西藏昌都為中心的地區。相傳由南卡扎西活佛於16世紀創立。南卡扎西師從噶瑪米珠多吉,系統學習了藏文文法修辭和佛教知識,後來又學習了繪畫藝術。他曾到楚布寺,見到了明永樂皇帝賜給五世噶瑪巴德印謝巴的絲綢唐卡。此後,他便模仿這套畫的風格,自創了新的畫派,被稱為「卡赤畫派」。與南卡扎西同時代的人,八世噶瑪巴活佛米居多傑,總結前輩及自身經驗,撰寫了《量日鏡》,奠定了卡奇畫派的理論基礎。後來,十世噶瑪巴確英多傑從一套羅漢絹本唐卡中發現了漢地界畫和青綠山水技法的妙處,便開始以工筆重彩的風格繪製唐卡,作品帶有濃鬱的漢族風格,與衛藏地區的勉唐、欽澤兩大畫派截然不同。在南卡扎西之後,又有兩位畫家繼承了卡奇畫派的畫風,一位是以青綠設色著稱的卻吉扎西,另一位是以獨創性著稱的嘎雪噶瑪扎西,他們與南卡扎西並稱為“卡奇三扎西”。 《卡奇三扎西》之後,康巴魯霍朗卡傑大師的細密唐卡獨樹一幟,而被譽為工藝之神毗洹噶瑪化身的德格普布次仁大師在德格印經院留下的畫板幾乎成為卡奇派的典範。卡奇派傳承譜系清晰,歷代湧現許多著名藝術家。在派系傳承中,由於地域、師生關係等各種關係衍生出分支,風格也隨之變化,形成了「舊卡奇派」和「新卡奇派」。 卡奇畫派最顯著的特徵是色彩濃烈、對比強烈、畫面恢弘,因此在數百年的時間裡逐漸形成了一套特殊的顏料製作和運用技法。創作中以白、紅、黃、藍、綠為主色,經調配,可產生9大支、32中支、158支各種顏色的細支。黃金的運用是藏傳佛教繪畫的一大特色,因為黃金被視為對神佛最神聖的供品。卡奇畫派對金汁的研發和敷金、磨金、畫金線、刻金、染金都有一套獨特的技法,能將金色分為多種冷暖變化,能用金線在黑地上描繪出十幾種不同層次的效果,還能用九眼石製成的筆在大面積的金面上壓出各種線條。

當你手捧唐卡吊飾時,你戴的不僅是一件珠寶,更是一段鮮活的歷史。以下是大師級作品價格更高的原因,以及它們為何物有所值。 8步驟創作流程(批量生產者省略的步驟) 1. 準備聖布 工匠們將棉質帆布拉伸,塗上天然膠水,然後用瑪瑙石打磨數天,直到它像瓷器一樣光滑。 2. 24K金墨速寫 大師們用竹筆和純金墨水繪製複雜的圖案——一個錯誤可能會毀掉整件作品。 3.礦物顏料研磨 孔雀石(綠色)、青金石(藍色)和硃砂(紅色)等寶石經過數小時的手工研磨,創造出鮮豔、不褪色的色彩。 4. 需要敏銳的筆觸 使用由新生小貓毛髮(唯一足夠細的纖維)製成的細如髮絲的刷子將顏料塗抹到精細的位置。 5. 祝福儀式 僧侶們對完成的設計念誦三天,以注入精神能量——這是造假者總是忽略的一步。 6. 3D金箔燙印 純金箔被精心應用於凸起的細節,創造出任何印表機都無法複製的絢麗效果。 7. 自然老化過程 吊墜在喜馬拉雅山的陽光下曝曬數週,使顏色緊密地黏附在畫布上。 8. 最後的奉獻 每件作品都接受來自西藏喇嘛的單獨咒語,從而完成從藝術品到聖物的轉變。 廉價唐卡吊墜為何不受歡迎 真正的 量產 持續100多年 兩年內剝落...

真正有效的實際好處, 更明智的決策 自然增強信心 額外的優勢 明智的投資 唐卡吊墜已悄悄成為成功人士的首選配件。但這並非只是一時的時尚潮流——這些精美的飾品出現在世界各地的會議室和談判桌上,有著切實可行的原因。